INTERVIEW

2025.06.06

書家、中塚翠涛さんに聞く。

伝統への敬意とオリジナリティの表現。

書家、中塚翠涛さん。幼少期に書に引き込まれて基礎の習得を志し、その道を進みながら、自身のオリジナリティを模索。インスピレーションの源を世界へと広げ、目で見た空の色やその場の空気、音といった感覚を、書に取り込む作品づくりに取り組んでいる。これまでにパリ・ルーブル美術館・展示会場で発表した書のインスタレーションでは、「金賞」「審査員賞金賞」をダブル受賞。大河ドラマ「麒麟がくる」ほか、題字を数多く手掛ける。二次元の世界にとらわれず、筆をとる翠涛さんに、伝統への敬意とオリジナリティを融合した創作への意欲についてお話をうかがった。

書道を始めたのはいくつぐらいの時でしたか?

「幼少期に兄が書道を習っており、その待ち時間に先生から筆遊びを褒めてもらえたのをきっかけに、親に頼んで習い始めました。私が通ったのは基礎をとても大切にするお教室で、日々トレーニングに励みました。夏休みなどは朝からずっと書いていた記憶があります。いま思えば、初期に基礎をしっかり学んだことがその後のキャリア形成に繋がったと思いますね」

書道といえば、最初はお手本を見てひたすら練習するというイメージがありますね。基礎を学ぶ時期はどれぐらい続いたのですか?

「当初は書家になろうというつもりはなく、筆遊びが楽しくて始めた書道だったのですが、中学生、高校生と続けていくうちに、私の住んでいた岡山県や、全国大会でも表彰していただけるようになりました。それで担任の先生から、せっかくここまで頑張ってきたのだから、大学でも書道を専門的に学んでみたらどうかと助言をいただいたのです。そのような学校があることすら知らなかったのですが、おかげでその方面に進学することができました。大学では、古典から筆遣いや技法を学ぶ臨書を学んだり、そこで得た知見を生かしながら、自身の創作を手掛ける臨書創作に取り組んだりしました」

お手本に近づいていく段階から、自身のオリジナリティを追求する次のステージへと進んだのですね。

「はい。でも自由な表現というのは自分がやりたかったことにもかかわらず、いざやってみると思うようにできず、すごくフラストレーションを感じたのです。古典を見て、その造形を真似することはできるのですが、深さを表現できない壁に直面したのです。そこで、もっと自分の視野を広げ、引き出しの数を増やさなければいけないと感じました。それで大学を卒業した後、旅行をしながら色々な世界を巡りたいと思いました。イタリア、スペイン、ポルトガル、フランス、アメリカなど様々な国を巡り、自分にはどんな表現ができるのか模索していました」

そこで何か見つかったのですか。

「まず、色ですね。自分のそれまで見てきた世界とは違う光の色に目が行きました。また、香りや音の違いも感じました。例えばイタリアの音、フランスの音、ポルトガルの音、アジアの音という具合に、行く先々で聞こえる人々の話し声や音楽により、街の空気が変わって見えることに興味を持ったのです。そのように自分が感じた世界を、書という作品の中にどのように表現するか。物語を作り上げることができるか、ということを意識するようになりました」

様々な刺激を作品に落とし込む。一方で、作品づくりの際、必ずしもポジティブな気分ばかりでないと思います。心の状態はどのようにコントロールするのですか?

「書は人の心を映し出すものだと思います。大切にしているのは、なるべくニュートラルに、そのときに自分が感じたものをそのまま表現できる状態に保つということです。もちろん人間なので喜怒哀楽はありますし、いいことばかりではありません。日々やらなければならないこともあります。でもそうした雑念に惑わされないように、常に自分の心を映し出せる状態を保てるように心がけています。以前、個展を開催する前に思うように作品を作れず、葛藤した時期がありました。苦しみはありましたが、その先にある喜びを想像し、作品づくりと向き合いました。そうしたら、会場にお越しいただいた方から、“この作品からエネルギーをいただくので、ぜひ我が家にお迎えしたい!”というお言葉をいただきました。作品には自分の想いが投影されているからこそ、ご縁のある方の元に嫁がせていただくのだな、ということを改めて感じました」

たくさんの経験を積まれてからも、苦労は続いているのですね。

「それはずっと続くものだと思います。学生時代は、お手本通りに書けないフラストレーションを感じ、切磋琢磨しました。今は自分の作りたいものに明確なゴールがないところに向かって行っています。答えがない問いと向き合うとき、これまでの積み重ねがあるからこそ、この1本の線を引けるのだということを誇りに思わなければいけないし、同時に自信を持って線を引けるように日々努力しなければならない、と思います。新しい道というのは、これまでに積み重ねてきたその先に生まれるのだと思うのです」

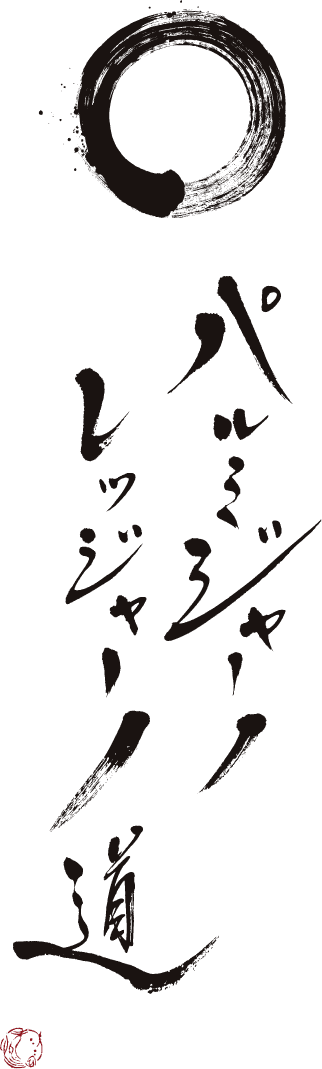

今回、パルミジャーノ レッジャーノのアンバサダーを引き受けていただきましたが、どういったところに興味を持たれたのですか?

「ヨーロッパで愛されてきたパルミジャーノ レッジャーノというチーズの伝統と、日本の伝統文化は根底で繋がっていると思うのです。そこに興味を持ちました。パルミジャーノ レッジャーノも、長年職人さんたちの技術の積み重ねがあったからこそ、1本の道で繋がってきたのだと思います。その道と私が歩んできた道が交差するときに、どのような新たな世界が広がるかを、すごく楽しみにしているんです」

パルミジャーノ レッジャーノというチーズに感じた印象を教えてください。

「パルミジャーノ レッジャーノは口にしたときに、歯ごたえや口に入れたときに広がる香り、食感、そして後味が、これまで口にしてきたチーズとは違うと感じました。まるでテクスチャーが何層にも重なっているような濃密な感触だと思いました」

普段、食について気を遣っていることなどがあれば教えていただけますか。

「最近は、色とりどりのお野菜をいただくようにしたり、栄養価の高さに関心が向くようになりました。なるべく自然な食品がいいので、その点で3つの原材料しか使用していないパルミジャーノ レッジャーノは私の好みに合いますし、無添加とお聞きしてますます興味が増しました」

パルミジャーノ レッジャーノと書道では、なにか通じるものを感じますか。

「パルミジャーノ レッジャーノが約1000年もの歴史があり、ほぼ同じ製法で作られ続けたことに驚きました。長い年月を経るなかで、人々の生活様式も変わっていったと思います。それなのに人々が変わらず美味しいと感じていること。時を超えて人々に感動をもたらしていることに非常に興味がありますし、なにか書道に通じるものを感じます。書だけでなくアートも同じだと思いますが、その時々の流行の表面だけを捉えて真似しても、一時的には人気が出るかもしれませんが長続きはしません。パルミジャーノ レッジャーノが長年親しまれてきたのは、人々ともっと深い繋がりを築いてきたからだと思います。私自身も、書の世界に連綿と受け継がれてきた伝統を大切にしながら、今の時代に生きている自分だからこそできる表現を追求し、皆さまにお届けしていけたらと思います」

連綿と受け継がれてきた書の伝統を大切にしながら、自身が感じた感動を作品づくりに取り込もうと日々研鑽を積まれている翠涛さん。彼女の澄んだ目で世界を見つめ吸収しようとするひたむきさと、書に向かう真剣な眼差しのギャップは、書の奥深さを表しているように感じた。